中庭野外ステージにて。写真は子供達による臼と杵の踊り。クリスマスの時期のせいか夜8時過ぎまでお祭のような感じだった。サンタ風の変な三角頭巾もかぶらされた。

中庭野外ステージにて。写真は子供達による臼と杵の踊り。クリスマスの時期のせいか夜8時過ぎまでお祭のような感じだった。サンタ風の変な三角頭巾もかぶらされた。これで文化センター音楽協会の今年の活動は終了。次の練習も来年からとなります。

次学期の入学受け付けが1月6~27日だそうなので、バンコク在住でお子さんに踊りや楽器を習わせたい方はこの機会にどうぞ。

会場では身障者の為のイベントが行われていた。車椅子のジャーナリスト、クリッサナ氏やスキンヘッドのドイツ人コメンテータ等、いつもテレビで見慣れた顔ぶれとソムバット先生のトークショー。

会場では身障者の為のイベントが行われていた。車椅子のジャーナリスト、クリッサナ氏やスキンヘッドのドイツ人コメンテータ等、いつもテレビで見慣れた顔ぶれとソムバット先生のトークショー。 トークショーを終えたソムバット先生を、いきなりN先生が連れ出してきた。どうやら元々知り合いらしい。

トークショーを終えたソムバット先生を、いきなりN先生が連れ出してきた。どうやら元々知り合いらしい。 夜は別ステージに移動してソムバット先生と人気ルークトゥン歌手のピーサドァートの競演。他にもタイで活動する西洋人ブルースギタリスト(プロムポンのブルースバー『トーキョー・ジョーズ』で見たことある人)や日本から来た不可思議なバンドも演じていた。

夜は別ステージに移動してソムバット先生と人気ルークトゥン歌手のピーサドァートの競演。他にもタイで活動する西洋人ブルースギタリスト(プロムポンのブルースバー『トーキョー・ジョーズ』で見たことある人)や日本から来た不可思議なバンドも演じていた。以前ここに紹介したソムバット先生のCD。

昔聞いた時は、好き放題に技巧を見せつけているように感じていたが、今改めて聞くと全く印象が違う。

むしろ基本に忠実で、付け加えた技巧的な部分は誰にでも理解できる分かりやすい味付け。かつての伝統的な奏法の豊かさ、芸術性とは対極に位置するかもしれないが、良い意味でも悪い意味でもこれが現代の大衆演奏家(モーケーン・プラチャーチョン)の演奏であると思う。

ところでカフールで飲むというのは、雰囲気はともかく効率は良いようだ。フードコートだからツマミは無数に選べるし、ビールはそこのスーパーマーケットで買うから最も安い値段で買える。掃除のおばちゃんが時々ゴミを片付けて来て、ついでにだべって行く。ビアガールの代わりみたいなものか。これは無理があるかな。

ところでカフールで飲むというのは、雰囲気はともかく効率は良いようだ。フードコートだからツマミは無数に選べるし、ビールはそこのスーパーマーケットで買うから最も安い値段で買える。掃除のおばちゃんが時々ゴミを片付けて来て、ついでにだべって行く。ビアガールの代わりみたいなものか。これは無理があるかな。 ルクトゥン系日本語ブログにシアン・イサーンの野外コンサートが近所のオンヌット行われると書いてあったので、近所なので見に行った。

ルクトゥン系日本語ブログにシアン・イサーンの野外コンサートが近所のオンヌット行われると書いてあったので、近所なので見に行った。 写真は寄付された机に座ってみる少年僧達。

写真は寄付された机に座ってみる少年僧達。 翌日、3日目はブリーラム県のパノムルン遺跡へ。

翌日、3日目はブリーラム県のパノムルン遺跡へ。 我々は遺跡の中あちこち移動しながら、初日にバスの中で覚えたプータイを合奏。雰囲気がある場所なので結構心地良い。

我々は遺跡の中あちこち移動しながら、初日にバスの中で覚えたプータイを合奏。雰囲気がある場所なので結構心地良い。 夕方スリンのお寺に到着してさっそく儀式。坊さん達に祝福をもらう。

夕方スリンのお寺に到着してさっそく儀式。坊さん達に祝福をもらう。 儀式の後は寺の境内のステージで、我々のポンラン楽団と交互に演奏。

儀式の後は寺の境内のステージで、我々のポンラン楽団と交互に演奏。追記: 片仮名の表記をカントゥルムに修正した。タイ語では กันตรึม

この日はN先生が遊びに来た。民族楽器を集めた祭があって、去年バンコクでやった時にN先生が出てたんだけど、今回は韓国で行われたので出演してきたとのこと。アドバイスを貰おうとアーンナンスーヤイを聞いてもらうと、とにかく速過ぎ、急ぎすぎ、と言われる。これは毎回言われる。

この日はN先生が遊びに来た。民族楽器を集めた祭があって、去年バンコクでやった時にN先生が出てたんだけど、今回は韓国で行われたので出演してきたとのこと。アドバイスを貰おうとアーンナンスーヤイを聞いてもらうと、とにかく速過ぎ、急ぎすぎ、と言われる。これは毎回言われる。 この黒い部分は、ケーンに使われるヤニ「キースート」と同じ物なんですが、製法が若干違っていて常温ではプラスチックのような硬さになっています。

この黒い部分は、ケーンに使われるヤニ「キースート」と同じ物なんですが、製法が若干違っていて常温ではプラスチックのような硬さになっています。 表面全体がぶつぶつの状態になったら、薄いビニール袋で覆って木へらか何かで空気を追い出し、密着させます。写真ではポンランのスティックを使っています。

表面全体がぶつぶつの状態になったら、薄いビニール袋で覆って木へらか何かで空気を追い出し、密着させます。写真ではポンランのスティックを使っています。 これで出来上がり。このビニールの膜を付けたまま使用します。そのうち膜が剥げてきますが、キースートの滑りは以前より良くなっているということです。

これで出来上がり。このビニールの膜を付けたまま使用します。そのうち膜が剥げてきますが、キースートの滑りは以前より良くなっているということです。

この日は去年最も世話になったC師匠が何週間ぶりかで来た。綺麗なダンサーと写真を撮ってご満悦。プリントしといてとか言われた。

この日は去年最も世話になったC師匠が何週間ぶりかで来た。綺麗なダンサーと写真を撮ってご満悦。プリントしといてとか言われた。 2週目というか、家で出来ないから2日目なんですが、難しいです。よくポンランは簡単とか言われるだけど、全然簡単じゃないなー、という感じ。もっとも木琴の類は触ったことが無かったからコツが掴めないというのもあるんだけど。

2週目というか、家で出来ないから2日目なんですが、難しいです。よくポンランは簡単とか言われるだけど、全然簡単じゃないなー、という感じ。もっとも木琴の類は触ったことが無かったからコツが掴めないというのもあるんだけど。ミ ソ ラ ド レ ミ ファ ソ ラ ド レ ミ ソと並んでいます。中音域にファが有りますが、低温域と高音域にはありません。またシはどこにも有りません。ややこしいです。頻繁にミスして真中のファを叩きますが、とても間違えた感じが強調されます。

今期はポンランの基礎を習う予定なのに、前回はA先生に注文したスティックのことをすっかり忘れられていた。今回はちゃんと覚えていたようで、写真のスティックをゲット。

今期はポンランの基礎を習う予定なのに、前回はA先生に注文したスティックのことをすっかり忘れられていた。今回はちゃんと覚えていたようで、写真のスティックをゲット。 この日の午後と翌日はディンデーンの『タイ日本運動競技場』で行われている国際若者体育大会みたいな催しへ演奏に行く。若年層の運動選手が各国から来ているようだ。

この日の午後と翌日はディンデーンの『タイ日本運動競技場』で行われている国際若者体育大会みたいな催しへ演奏に行く。若年層の運動選手が各国から来ているようだ。 田舎で村を見学というと、興味は無くともまず大抵は田んぼに連れて行かれる。苗を育ててから田んぼに植え替えるナーダムと言うのに対し、この村では種をばら撒いて育つまでほったらかしのナーワーンという方式。

田舎で村を見学というと、興味は無くともまず大抵は田んぼに連れて行かれる。苗を育ててから田んぼに植え替えるナーダムと言うのに対し、この村では種をばら撒いて育つまでほったらかしのナーワーンという方式。 寺の境内にあるゴザ工場で朝食をご馳走になる。おばあちゃん達がいっぱい。

寺の境内にあるゴザ工場で朝食をご馳走になる。おばあちゃん達がいっぱい。 そんなわけで朝10時発ソンテウでヤソートンへ1時間、バスでウボンへ2時間弱、ウボン市内で名物ムーヨー(豚肉のねりものでビールのつまみやヤムの材料として美味)を買ったりとうろうろして、夕方2等寝台でバンコクへ向かった。寝台でラオカーオを飲みすぎて気分が悪くなったけど。

そんなわけで朝10時発ソンテウでヤソートンへ1時間、バスでウボンへ2時間弱、ウボン市内で名物ムーヨー(豚肉のねりものでビールのつまみやヤムの材料として美味)を買ったりとうろうろして、夕方2等寝台でバンコクへ向かった。寝台でラオカーオを飲みすぎて気分が悪くなったけど。 ヤソートン、クッチュムのがっちりした体格のモーケーン、チャーンナロン・スゥープスワンさん。

ヤソートン、クッチュムのがっちりした体格のモーケーン、チャーンナロン・スゥープスワンさん。 村長は自作のエレキピンを持ち出してきた。写真は村長の息子。

村長は自作のエレキピンを持ち出してきた。写真は村長の息子。 おまけ。村長の孫も、しっかりケーンを吹いています。

おまけ。村長の孫も、しっかりケーンを吹いています。

着いた寺はワット・ナーサベーン、村の名前もバーンナーサベーン。一応目的地のノーンプアイ群の中に位置するそうだ。敷地はかなり広いが坊さんはこの人だけ。

着いた寺はワット・ナーサベーン、村の名前もバーンナーサベーン。一応目的地のノーンプアイ群の中に位置するそうだ。敷地はかなり広いが坊さんはこの人だけ。 本堂はなぜかゴザの工場を兼ねていて、6, 7人のおばあちゃん達がゴザを作っていた。ゴザといっても手編みだと量産品よりは高値だそうで、一応この村の特産品のようだ。

本堂はなぜかゴザの工場を兼ねていて、6, 7人のおばあちゃん達がゴザを作っていた。ゴザといっても手編みだと量産品よりは高値だそうで、一応この村の特産品のようだ。 翌朝ウボンに到着後、バスで更に1時間でタラカーン市に、更にトゥクトゥクで友人宅に到着。さっそくバイクを借りて散策する。途中でネット屋に寄りたくなったので探し回っていたら道が分からなくなり、やっと市場に出たところで警官に呼び止められる。どうやら一方通行を逆走したらしい。

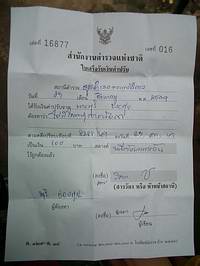

翌朝ウボンに到着後、バスで更に1時間でタラカーン市に、更にトゥクトゥクで友人宅に到着。さっそくバイクを借りて散策する。途中でネット屋に寄りたくなったので探し回っていたら道が分からなくなり、やっと市場に出たところで警官に呼び止められる。どうやら一方通行を逆走したらしい。 ロサンゼルスに暮らしているタイ人の若者の集団が訪タイ、文化センターにやってきて交換演奏会をした。

ロサンゼルスに暮らしているタイ人の若者の集団が訪タイ、文化センターにやってきて交換演奏会をした。 N先生の仲間全員の出番が終わったら庭に出てまったり。出場者の中に、N先生がとても気になったおじいちゃんが居たらしく、連れ出してきて演奏してもらったりした。

N先生の仲間全員の出番が終わったら庭に出てまったり。出場者の中に、N先生がとても気になったおじいちゃんが居たらしく、連れ出してきて演奏してもらったりした。 コンテストの結果は、N先生と友達はあえなく落選して、写真左の後輩(18歳)が2位を取った。この18歳はめっちゃうまい。関係無いけど彼の綿のイサーン風のシャツが気に入ったのでどこで買ったら聞いたら、「おかあさんが作った」そうだ。

コンテストの結果は、N先生と友達はあえなく落選して、写真左の後輩(18歳)が2位を取った。この18歳はめっちゃうまい。関係無いけど彼の綿のイサーン風のシャツが気に入ったのでどこで買ったら聞いたら、「おかあさんが作った」そうだ。 全て終了した後、審査員の一人として来ていたモーケーン、ブアホーン・パーチャヲン*さんがリクエストに答えて吹きまくり。

全て終了した後、審査員の一人として来ていたモーケーン、ブアホーン・パーチャヲン*さんがリクエストに答えて吹きまくり。*ブアホーン・パーチャヲン: 1998年度(たぶん)のタイ王国ケーン・チャンピオン。自分はケーンを習い始めた頃にこの人のCDを買ったけれど、どうしてケーンでこんな音が出るのか全く理解できなかった。

会場はラムカムヘン大学の中だった。コンケンにもラムカムヘン大学があるとは今まで知らなかった。

会場はラムカムヘン大学の中だった。コンケンにもラムカムヘン大学があるとは今まで知らなかった。 公演が終わって舞台裏を見学。バックバンドの一人が前回マハサラカムで泊まった時に部屋を開けてくれたN先生の後輩だった。ようするに、この劇団のバスに便乗してコンケンまで行く、という趣向だったと理解。なぜかマハサラカム大学のバスで、あれれ?と思ったけど、とにかくバス代が浮いた。

公演が終わって舞台裏を見学。バックバンドの一人が前回マハサラカムで泊まった時に部屋を開けてくれたN先生の後輩だった。ようするに、この劇団のバスに便乗してコンケンまで行く、という趣向だったと理解。なぜかマハサラカム大学のバスで、あれれ?と思ったけど、とにかくバス代が浮いた。

07/23 訂正: 最初マハサラカムと書いたけど、コンテストが行われるのはコンケンでした。

結婚式から旧宿舎に戻った我々は、ひたすらケーンの合奏。ケーンの合奏に合う曲をいろいろ教えてもらう。どれも古風でケーン楽団に似合うメロディーだ。

結婚式から旧宿舎に戻った我々は、ひたすらケーンの合奏。ケーンの合奏に合う曲をいろいろ教えてもらう。どれも古風でケーン楽団に似合うメロディーだ。 盛り上がってきたところで外に場所を移す。昔のケーン楽団の感じを出すためわざわざ服装も古風にする。といっても単に裸にパーカオマーを巻いただけだけど。

盛り上がってきたところで外に場所を移す。昔のケーン楽団の感じを出すためわざわざ服装も古風にする。といっても単に裸にパーカオマーを巻いただけだけど。 イサーン地方の伝統的な結婚式のスタイルで、新郎は奇声を上げたり踊ったりする人々の行列と共に花嫁の家にやってくる。行列はケーンや太鼓等の楽器とモーラムが先導し、布団と枕を運んで来る習わしとなっている。

イサーン地方の伝統的な結婚式のスタイルで、新郎は奇声を上げたり踊ったりする人々の行列と共に花嫁の家にやってくる。行列はケーンや太鼓等の楽器とモーラムが先導し、布団と枕を運んで来る習わしとなっている。 花嫁の家に到着した我々は花嫁の家の前で演奏を続ける。

花嫁の家に到着した我々は花嫁の家の前で演奏を続ける。 花嫁の家の前にはこじんまりとしたモーラムのステージ。結婚式にモーラム団を呼ぶのも割と一般的な風習で、盛り上がってきたら来客はステージの前で踊る。

花嫁の家の前にはこじんまりとしたモーラムのステージ。結婚式にモーラム団を呼ぶのも割と一般的な風習で、盛り上がってきたら来客はステージの前で踊る。